Zeit ist Rendite: Genehmigungsverfahren in Berlin beschleunigen – Strategischer Leitfaden für institutionelle Investoren

Die Berliner Chance –

Wertschöpfung im Bestand als planbare Investition

Der Berliner Immobilienmarkt, insbesondere das Segment des Bauens im Bestand, bietet institutionellen Investoren ein außergewöhnliches Potenzial für stabile und attraktive Renditen.

In einer Metropole mit hoher Nachfrage und begrenzten Neubauflächen ist die Nachverdichtung durch Maßnahmen wie den Dachgeschossausbau und die Dachaufstockung eine strategisch überlegene Form der Wertschöpfung. Diese Projekte nutzen vorhandene Infrastruktur, schonen Ressourcen, steigern die Energieeffizienz durch energetische Maßnahmen und schaffen dringend benötigten Wohnraum in begehrten Lagen.

Dem steht jedoch eine weithin bekannte Herausforderung gegenüber: die Komplexität und die oft als unvorhersehbar wahrgenommenen Genehmigungsverfahren in Berlin.

Für unvorbereitete Akteure können die regulatorischen Hürden – allen voran das Zusammenspiel von Milieuschutz, Denkmalschutz und Brandschutz – zu unkalkulierbaren Verzögerungen führen und die Projektrentabilität erheblich belasten.

Dieser Leitfaden vertritt jedoch eine andere Perspektive:

Die regulatorische Komplexität ist kein unüberwindbares Hindernis, sondern eine beherrschbare Variable.

Mit der richtigen Expertise, einem belastbaren Brandschutzkonzept und einer strategischen Herangehensweise wird dieses vermeintliche Risiko zum Wettbewerbsvorteil. Die Fähigkeit, Genehmigungsprozesse in Berlin nicht nur zu verstehen, sondern aktiv zu beschleunigen, ist der Schlüssel zur Erschließung planbarer Renditen im Bestandsmarkt.

Die Komplexität des Berliner Baurechts – einschließlich Berliner Bauordnung und Bauverfahrensverordnung – wirkt als natürlicher Selektionsmechanismus.

Sie filtert Akteure mit unzureichender Vorbereitung oder knapper Kapitalausstattung aus dem Markt und schützt so den Wert gut strukturierten Bestands. Für institutionelle Investoren, die langfristig und strategisch agieren, bedeutet die Überwindung dieser Hürden nicht nur die Realisierung des Bauvorhabens, sondern auch die Sicherung von Exklusivität und Wertstabilität. Die Meisterschaft im Umgang mit Behörden und Genehmigungsverfahren ist damit kein administratives Detail, sondern ein zentraler Baustein der Wertschöpfungsstrategie.

Dieser Leitfaden, erstellt von C. M. Laute Architektur, einem auf Bauen im Bestand, Dachgeschossausbauten und die Betreuung von Kapitalanlageprojekten spezialisierten Büro, dient als strategische Roadmap.

Er dekodiert die relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen und präsentiert einen praxiserprobten Ansatz, um Genehmigungsverfahren in Berlin systematisch zu beschleunigen. Im Zentrum steht die Erkenntnis, dass Zeit der entscheidende, oft unterschätzte Renditefaktor ist. Die Kontrolle über den Projektzeitplan bedeutet die Kontrolle über die finanzielle Performance.

Der Renditefaktor Zeit: Warum Planbarkeit bei Bestandsbauprojekten in Berlin entscheidend ist

Im anspruchsvollen Umfeld institutioneller Immobilieninvestments wird der Erfolg eines Projekts anhand präziser Finanzkennzahlen gemessen.

Während Faktoren wie Lagequalität, Baukosten und Mieteinnahmen im Fokus stehen, wird die Variable Zeit häufig nur als Rahmenbedingung behandelt.

Das ist ein grundlegender Fehler, insbesondere bei Projektentwicklungen in Berlin. Zeit ist nicht nur eine administrative Hürde im Baugenehmigungsverfahren, sondern ein aktiver Renditetreiber.

Ein tiefes Verständnis der finanziellen Auswirkungen von Projektlaufzeiten ist daher unerlässlich.

Ein Architekturbüro, das neben der gestalterischen Planung auch frühzeitige Kostenüberwachung und belastbare Wirtschaftlichkeitsprognosen als Kernkompetenz versteht, erkennt die zentrale Bedeutung des Zeitfaktors für den Investitionserfolg.

Für institutionelle Investoren und Immobilienentwickler, deren Entscheidungen durch KPIs, Risikosteuerung und Kapitalkosten geprägt sind, ist das Verständnis dieser Treiber wesentlich für nachhaltigen Erfolg.

Die Transformation von Zeit in harte Finanzkennzahlen lässt sich über vier zentrale Hebel darstellen:

Finanzierungskosten (Cost of Capital):

Jedes Entwicklungsprojekt ist in erheblichem Maße fremdfinanziert.

Während der Planungs- und Bauphase fallen Zinskosten an, ohne dass Einnahmen generiert werden. Jeder Monat Verzögerung im Genehmigungsverfahren ist ein Monat zusätzlicher Zinsen, der die Marge schmälert.

Eine Beschleunigung der Baugenehmigung um beispielsweise sechs Monate kann, je nach Projektvolumen, Einsparungen im sechs- bis siebenstelligen Bereich bewirken und das Ergebnis direkt verbessern.

Opportunitätskosten (Opportunity Cost):

Kapital, das in einem sich hinziehenden Genehmigungsprozess gebunden ist, steht für andere Investitionen nicht zur Verfügung.

In einem dynamischen Marktumfeld bedeutet eine unnötig lange Projektlaufzeit den Verzicht auf alternative Renditechancen.

Die Fähigkeit, ein Projekt termingerecht abzuschließen, Kapital zügig freizusetzen und in das nächste Bauvorhaben zu reinvestieren, ist entscheidend für Skalierung und Portfolio-Performance.

Marktrisiko (Market Risk):

Je länger die Spanne von Akquisition bis Fertigstellung, desto stärker die Exposition gegenüber Zinsänderungen, Baukosten- und Materialpreisschwankungen sowie Nachfrageverschiebungen am Vermietungs- und Verkaufsmarkt.

Ein gestraffter Zeitplan reduziert diese Risiken signifikant und erhöht die Planbarkeit.

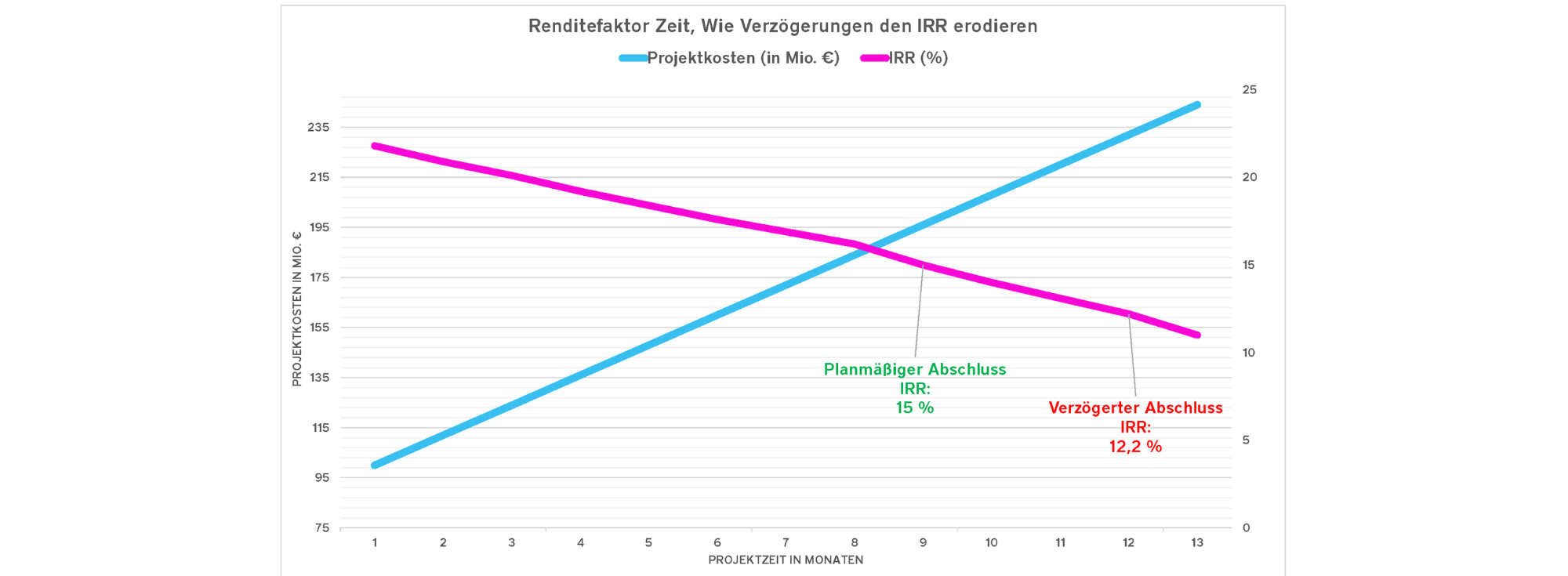

Renditekompression (IRR Impact):

Die interne Zinsfußrendite (IRR) berücksichtigt den Zeitwert des Geldes.

Verzögerungen verschieben Cashflows (Mieten oder Verkaufserlöse) in die Zukunft und reduzieren bei gleichem Kapitaleinsatz den IRR zwangsläufig.

Eine Verkürzung der Laufzeit von 30 auf 24 Monate kann die IRR um mehrere Basispunkte anheben – oft der Unterschied zwischen gut und exzellent.

Damit wandelt sich die Rolle des Architekturbüros. Es ist nicht nur Planer und Gestalter, sondern strategischer Partner im Risikomanagement. Die Fähigkeit, durch prozedurale Exzellenz, Projektsteuerung und regulatorisches Know-how einen verlässlichen und beschleunigten Zeitplan zu gewährleisten, wird zu einem quantifizierbaren finanziellen Wert. Ein Büro, das umfassende Projektentwicklung und Projektsteuerung anbietet, positioniert sich als Time Asset. Es liefert nicht nur Pläne, sondern Planbarkeit – eine der wertvollsten Ressourcen für institutionelle Investoren. Die Investition in diese Expertise ist damit keine reine Kostenposition, sondern ein Hebel zur Absicherung und Maximierung der Rendite.

Das regulatorische Labyrinth:

Milieuschutz, Denkmal- und Brandschutz strategisch meistern

Die erfolgreiche Realisierung von Bauvorhaben im Berliner Bestand, insbesondere wertsteigernder Dachgeschossausbauten, hängt von der souveränen Beherrschung dreier zentraler Rechtsgebiete ab.

Jedes verfolgt legitime Schutzziele, setzt aber spezifische Anforderungen an die Planung, die frühzeitig und strategisch adressiert werden müssen.

Milieuschutz navigieren:

Genehmigungsfähige Modernisierung vs. Luxussanierung

Soziale Erhaltungsverordnungen, umgangssprachlich Milieuschutz, sind ein städtebauliches Instrument nach § 172 Baugesetzbuch (BauGB).

Ziel ist es, die Zusammensetzung der angestammten Wohnbevölkerung vor Verdrängung durch aufwertungsbedingte Mietsteigerungen zu schützen.

Mit derzeit 81 ausgewiesenen Milieuschutzgebieten in Berlin ist dieses Instrument für Investoren hochrelevant.

Für Bauvorhaben im Bestand bedeutet das, dass bestimmte Änderungen, Umbauten oder Nutzungsänderungen einem Genehmigungsvorbehalt unterliegen.

Zentrale Frage der Genehmigungsfähigkeit ist, ob eine Maßnahme über die Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungsstandards hinausgeht und als Luxusmodernisierung einzustufen wäre, die signifikante Mietsteigerungen und potenzielle Verdrängung auslöst.

Die Praxis der Bezirke hat klare Leitlinien etabliert.

Als zeitgemäß und damit in der Regel genehmigungsfähig gelten Maßnahmen, die eine Wohnung auf heute üblichen Mindeststandard bringen.

Dazu zählen:

- Der erstmalige Einbau einer Sammelheizung mit zentraler Warmwasserversorgung.

- Der erstmalige Einbau eines Badezimmers.

- Die Erneuerung von Fenstern gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).

- Der Einbau eines Aufzugs, da Barrierefreiheit und zeitgemäßer Standard gefördert werden.

Im Gegensatz dazu werden Maßnahmen, die den Standard deutlich übersteigen, typischerweise kritisch bewertet oder abgelehnt.

Beispiele:

- Zweites Badezimmer oder separate Gästetoilette.

- Balkone mit mehr als 4 bis 5 Quadratmetern Nutzfläche.

- Fußbodenheizung oder Innenkamin.

- Wohnungszusammenlegungen, da das Angebot kleiner, oft günstiger Wohnungen verknappt wird.

Die entscheidende strategische Erkenntnis liegt in der Bewertung von Maßnahmen, die neuen Wohnraum schaffen. Der Dachgeschossausbau wird explizit als genehmigungsfähige Maßnahme aufgeführt.

Grund:

- Ein Dachgeschossausbau wertet keine bestehende, vermietete Wohnung auf und verdrängt keine Bestandsmietenden.

- Stattdessen wird aus ungenutzter Fläche zusätzlicher Wohnraum geschaffen – im Einklang mit den wohnungspolitischen Zielen der Stadt.

Damit positionieren Sie sich nicht als Antagonist des Milieuschutzes, sondern als Partner der städtischen Entwicklung.Die Projekt-Narrative wechselt von „Wir werten auf“ zu „Wir schaffen neuen Wohnraum“ – eine deutlich stärkere Verhandlungsposition.

Die folgende Tabelle fasst die Genehmigungsfähigkeit gängiger Maßnahmen zusammen und dient als erste Orientierung für die Projektkonzeption:

| Maßnahme | Genehmigungsfähig (i. d. R.) | Kritisch / Abgelehnt (i. d. R.) | Begründung |

|---|---|---|---|

| Einbau Sammelheizung/Warmwasser (erstmalig) | X | Herstellung eines zeitgemäßen Mindeststandards. | |

| Ersteinbau eines Badezimmers | X | Herstellung eines zeitgemäßen Mindeststandards. | |

| Energetische Sanierung (GEG-Standard) | X | Gesetzlich geforderte Maßnahme, ausdrücklich zu genehmigen. | |

| Einbau Aufzug | X | Gilt als Anpassung an zeitgemäßen Standard, fördert Barrierefreiheit. | |

| Anbau Balkon (<5m2) | X | Gilt als moderate Verbesserung der Wohnqualität. | |

| Anbau Balkon (>5m2) | X | Überschreitet den als allgemein üblich angesehenen Rahmen. | |

| Einbau Gästetoilette | X | Gilt als Luxusausstattung, die über den Standard hinausgeht. | |

| Wohnungszusammenlegung | X | Verknappt das Angebot an (oft kleineren) Wohnungen. | |

| Dachgeschossausbau (neuer Wohnraum) | X | Schaffung von neuem Wohnraum ohne Verdrängung von Bestandsmietern. |

Bauen unter Denkmalschutz: Strategien für die sensible Transformation

Das Denkmalschutzgesetz (DSchG Bln) verfolgt das Ziel, das historische Erbe der Stadt in Substanz und Erscheinungsbild zu erhalten. Für Investoren bedeutet das, dass jede Veränderung an einem denkmalgeschützten Gebäude oder in dessen unmittelbarer Umgebung genehmigungspflichtig ist – insbesondere eingreifende Maßnahmen wie ein Dachausbau. Die Auflagen der Denkmalschutzbehörden sind streng und wahren die historische Authentizität.

Bei Dachausbauten sind zentral:

Erhalt der Dachkubatur:

- Die ursprüngliche Form des Daches muss bleiben;

- historische Trauf- und Firsthöhen sowie Dachneigung dürfen nicht verändert werden.

Keine straßenseitigen Einschnitte:

- Terrassen oder Loggien in der straßenseitigen Dachfläche sind grundsätzlich unzulässig, da sie das öffentliche Erscheinungsbild erheblich verändern.

Substanzschonung:

- Der Ausbau darf die historische Tragwerkskonstruktion des Dachstuhls nicht gefährden;

- bauphysikalische Ausführung muss Spätschäden verhindern.

Gestalterische Unterordnung:

- Neue Elemente wie Dachfenster oder Gauben müssen sich in Struktur und Gestaltung einfügen und dürfen das Gesamtbild nicht dominieren.

Ein Dachausbau ist daher nur unter engen Voraussetzungen genehmigungsfähig.

- Eine wichtige Ausnahme:

wenn der Ausbau notwendig ist, um eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung und damit den langfristigen Erhalt des Denkmals zu sichern.

Auch dann gilt, dass Erscheinungsbild und Eigenart nicht wesentlich beeinträchtigt werden dürfen.

Planbarkeit war lange das Problem, da Verfahren von subjektiven Einschätzungen einzelner Sachbearbeitender abhingen.

Eine jüngste Gesetzesänderung schafft hier Verbindlichkeit: der denkmalrechtliche Vorbescheid nach § 11a DSchG Bln. Damit lässt sich die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit eines geplanten Ausbaus oder spezifischer Gestaltungsfragen verbindlich klären, bevor in Ausführungsplanung investiert wird.

Der Vorbescheid ist zwei Jahre gültig und verlängerbar. Diese Neuerung ersetzt Unsicherheit durch Rechtssicherheit und ermöglicht frühzeitige Risikobewertung.

Kritische Designfragen – etwa Zulässigkeit von Gauben auf der Hofseite oder die Ausgestaltung von Dachflächenfenstern – lassen sich früh klären. Das de-riskiert die Projektentwicklung und macht Investitionen in Denkmäler kalkulierbarer. Die strategische Nutzung des Vorbescheids ist somit ein zentraler Hebel zur Beschleunigung und Absicherung des gesamten Projekts.

Brandschutz im Dachgeschoss: Der zweite Rettungsweg als Schlüssel zur Genehmigung

Im Gegensatz zu abwägungsintensiven Anforderungen im Milieu- und Denkmalschutz ist der Brandschutz eine technische Disziplin mit nicht verhandelbaren Sicherheitsanforderungen der Berliner Bauordnung (BauO Bln). Ein Dachgeschossausbau zur Schaffung von Wohnraum ist ein tiefgreifender Eingriff, der das Brandschutzkonzept des gesamten Hauses neu definiert.

Brandschutz im Dachgeschoss: Der zweite Rettungsweg als Schlüssel zur Genehmigung

Zwei Aspekte sind besonders relevant:

Änderung der Gebäudeklasse:

- Durch den Dachausbau wird das Gebäude oft höher und damit in eine höhere Gebäudeklasse (z. B. von 3 auf 4 oder von 4 auf 5) eingestuft. Das zieht strengere Anforderungen an Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen nach sich (z. B. von feuerhemmend F30 auf hochfeuerhemmend F60 oder feuerbeständig F90).

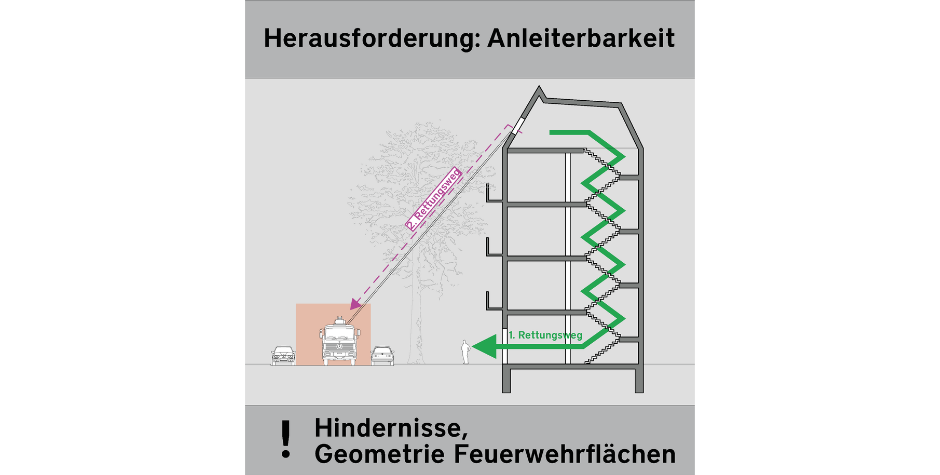

Der zweite Rettungsweg:

- Gemäß § 33 BauO Bln muss jede Wohnung über zwei voneinander unabhängige Rettungswege verfügen.

Der erste führt regelmäßig über die notwendige Treppe.

Die Sicherstellung des zweiten Rettungsweges ist beim Dachgeschossausbau die zentrale technische Herausforderung – und häufige Ursache für Nichtgenehmigungen.- Anleiterbarkeit durch die Feuerwehr:

- Standardlösung ist die Rettung über Hubrettungsfahrzeuge.

Voraussetzung sind ein geeignetes Fenster (anleiterbare Stelle) sowie ausreichende Aufstell- und Bewegungsflächen vor dem Gebäude.

In dichter Innenstadtbebauung mit engen Straßen, parkenden Fahrzeugen und Baumbestand ist dies oft nicht gegeben. - Die Berliner Feuerwehr fordert mindestens 5,50 Meter freie Durchfahrtsbreite.

- Standardlösung ist die Rettung über Hubrettungsfahrzeuge.

- Bauliche Alternativen:

- Ist die Anleiterbarkeit nicht gewährleistet, sind bauliche Alternativen zu schaffen, etwa:

- Zweiter, baulich getrennter Treppenraum.

- Rettungsweg über das Dach zu einem benachbarten Treppenhaus (mit Zustimmung der Nachbarschaft).

- Außenliegende Fluchttreppen oder Rettungsbalkone.

- Ist die Anleiterbarkeit nicht gewährleistet, sind bauliche Alternativen zu schaffen, etwa:

- Anleiterbarkeit durch die Feuerwehr:

Die Frage des zweiten Rettungsweges ist ein potenzieller Deal-Breaker und muss daher bereits in der ersten Phase der Machbarkeitsprüfung prioritär geprüft werden.

Ein weiterer entscheidender Punkt ist der Bestandsschutz für vorhandene Bausubstanz nach § 85 BauO Bln. Entscheidungshilfen der Berliner Bauaufsicht erleichtern hier:

- Die Decke unter dem auszubauenden Dachgeschoss muss in der Regel nicht an die höheren Anforderungen der neuen Gebäudeklasse angepasst werden, solange der Aufbau im Zuge des Ausbaus nicht wesentlich verändert wird. Wird die Decke lediglich instand gesetzt, gilt sie als nicht unmittelbar berührter Teil der Baumaßnahme.

Das spart erhebliche Kosten und vermeidet massive Eingriffe in darunterliegende, oft bewohnte Wohnungen.

Diese Regelung ist ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Machbarkeit vieler Dachausbauprojekte.

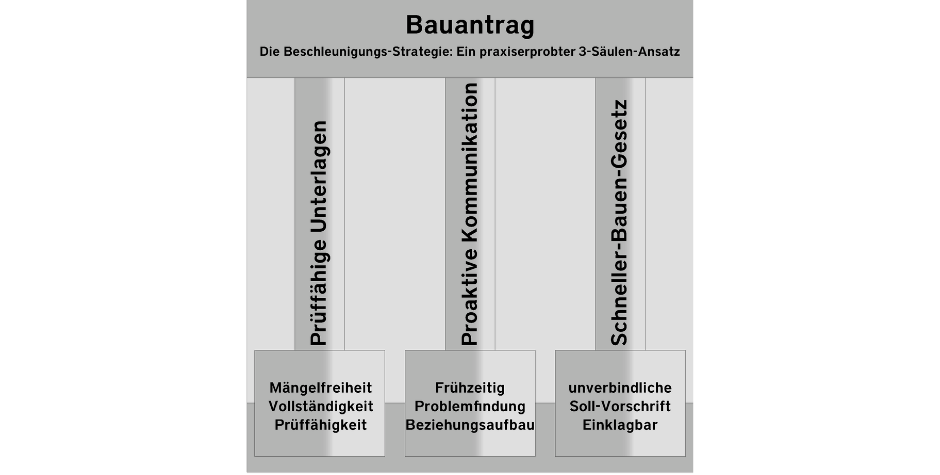

Die Beschleunigungs-Strategie: Ein praxiserprobter 3-Säulen-Ansatz

Die Navigation durch das Berliner Genehmigungslabyrinth erfordert mehr als bloße Vorschriften-Compliance. Sie verlangt eine proaktive, strategische Herangehensweise, die den Prozess von Beginn an auf Geschwindigkeit und Planbarkeit ausrichtet. Der folgende 3-Säulen-Ansatz bündelt die Erfolgsfaktoren zu einer integrierten Methodik, die Verzögerungen minimiert und neue gesetzliche Möglichkeiten optimal nutzt.

Säule 1: Prüffähige Unterlagen – Die digitale und inhaltliche Perfektion als Prozess-Katalysator

Die Qualität der eingereichten Bauvorlagen ist der wichtigste Hebel, den Antragstellende selbst steuern.

Prüffähige Unterlagen bedeuten nicht nur vollständig, sondern inhaltlich und formal mängelfrei.

Eine solche Einreichung entzieht der Behörde die Möglichkeit, den Prozess durch wiederholte Nachforderungen zu verzögern.

Die Berliner Bauverfahrensverordnung (BauVerfVO) definiert die Anforderungen präzise:

Formale Anforderungen:

- Einreichung ausschließlich elektronisch als PDF oder PDF/A, ohne eingebettete Dateianlagen.

- Verwendung der Formulare der Senatsverwaltung.

- Alle Pläne müssen eindeutig lesbar sein und die vorgeschriebenen Zeichen, Farben und Maßstäbe nutzen (z. B. 1:200 für Lageplan, 1:100 für Bauzeichnungen).

Inhaltliche Anforderungen:

- Die Unterlagen müssen ein lückenloses Bild des Vorhabens liefern.

- Dazu gehören:

- Amtlicher Lageplan mit Baugrundstück und relevanter Nachbarschaft (Gebäude, Bäume, Verkehrsflächen, Baulasten).

- Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten), die Details von Raumnutzungen über Materialien und Farben bis zu lichten Öffnungsmaßen von Türen in Rettungswegen exakt abbilden.

- Umfassende bautechnische Nachweise, insbesondere Standsicherheitsnachweis und ein detailliertes Brandschutzkonzept, das Feuerwiderstandsklassen und Rettungswegführung schlüssig darlegt.

Mit dem Schneller-Bauen-Gesetz hat diese Perfektion zusätzliche strategische Bedeutung erlangt.

Gesetzlich verankerte Bearbeitungsfristen beginnen erst mit vollständigen und prüffähigen Unterlagen. Unvollständige oder fehlerhafte Anträge stoppen die Uhr – oder lassen sie gar nicht anlaufen.

Die Investition in makellose Antragsunterlagen ist damit Voraussetzung, um die Behörden an beschleunigte Zeitvorgaben zu binden. Sie ist der Schlüssel zu einem schnelleren Verfahren.

Säule 2: Proaktive Behördenkommunikation – Vom Antagonisten zum Partner

Ein Genehmigungsverfahren ist kein anonymer Prozess, sondern wird von Menschen in den Fachämtern bearbeitet.

Strategische Kommunikation, die lange vor der formalen Antragstellung beginnt, setzt den Ton für den gesamten Prozess und räumt potenzielle Konflikte frühzeitig aus. Auch die Behörden empfehlen, frühzeitig Kontakt aufzunehmen.

Der Ansatz verfolgt mehrere Ziele:

- Frühzeitige Abstimmung: In informellen Vorgesprächen mit zuständigen Sachbearbeitenden (z. B. Stadtplanungsamt oder Untere Denkmalschutzbehörde) wird die Projektvision vorgestellt.

So lassen sich Sichtweisen und potenzielle Bedenken verstehen, bevor sie in einem Bescheid fixiert werden. - Identifikation von Deal-Breakern:

- Kritische Punkte, etwa die Auslegung von Denkmalschutzauflagen oder Anforderungen im Milieuschutz, können im Dialog geklärt werden.

So wird verhindert, dass die Planung auf falschen Annahmen beruht und später grundlegend überarbeitet werden muss.

- Kritische Punkte, etwa die Auslegung von Denkmalschutzauflagen oder Anforderungen im Milieuschutz, können im Dialog geklärt werden.

- Beziehungsaufbau:

Proaktive, transparente und professionelle Kommunikation schafft Vertrauen. Antragstellende und Architekt positionieren sich als kompetente, lösungsorientierte Partner, nicht als Bittstellende.

Das fördert die Kooperationsbereitschaft im weiteren Verfahren.

Für größere Vorhaben bietet die Bauordnung mit der Bauantragskonferenz ein formalisiertes Instrument für den frühen Austausch. - Aber auch bei kleineren Projekten ist der informelle Dialog wertvoll:

- Er de-riskiert den menschlichen Faktor und wandelt potenzielle Konfrontation in kooperative Problemlösung.

Ein Architekt, Mitglied der Architektenkammer Berlin mit etabliertem Netzwerk und Ansehen, kann hier als effektive Vermittlung wirken.

Säule 3: Das Schneller-Bauen-Gesetz als Hebel – Neue Fristen und Fiktionen nutzen

Das Berliner Schneller-Bauen-Gesetz ist die bedeutendste rechtliche Neuerung zur Beschleunigung von Bauvorhaben und markiert für gut vorbereitete Investoren einen Paradigmenwechsel.

Es ersetzt unverbindliche Soll-Vorgaben durch einklagbare Fristen und schafft in bestimmten Fällen eine Genehmigungsfiktion, bei der eine nicht fristgerecht beschiedene Genehmigung als erteilt gilt.

Die im Bestandsbau relevantesten Neuerungen:

- Denkmalrechtliche Genehmigung:

Entscheidung innerhalb von drei Monaten nach Vollständigkeit. - Stellungnahmen von Fachbehörden:

Im Baugenehmigungsverfahren müssen beteiligte Ämter (z. B. Umweltamt, Straßenverkehrsamt) innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit Stellung nehmen.

Versäumen sie die Frist, gilt ihr Einvernehmen als erteilt (Einvernehmensfiktion). - Straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis:

Für Baustellen im öffentlichen Straßenland gilt eine Dreimonatsfrist.

Wird sie überschritten, gilt die Erlaubnis als erteilt (Erlaubnisfiktion).

Diese Instrumente verschaffen Antragstellenden neue Verhandlungsmacht. Sie ermöglichen, Verfahren aktiv zu steuern und verbindliche Entscheidungen in kalkulierbaren Zeitrahmen einzufordern.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten neuen Fristen und ihre Konsequenzen:

| Verfahren | Behörde | Frist | Konsequenz bei Überschreitung |

|---|---|---|---|

| Denkmalrechtliche Genehmigung | Untere Denkmalschutzbehörde | 3 Monate (ab Vollständigkeit) | Möglichkeit der Untätigkeitsklage; erzwingt Entscheidung. |

| Stellungnahme Fachbehörde (im Baugenehmigungsverfahren) | Z.B. Umweltamt, Grünflächenamt | 1 Monat (ab Vollständigkeit) | Einvernehmensfiktion: Zustimmung gilt als erteilt. |

| Straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis | Bezirksamt (Straßen- und Grünflächenamt) | 3 Monate (ab Vollständigkeit) | Erlaubnisfiktion: Genehmigung gilt als erteilt. |

Wichtig ist das Zusammenspiel der drei Säulen.

Die rechtlichen Hebel des Schneller-Bauen-Gesetzes (Säule 3) wirken nur auf Basis makelloser, prüffähiger Unterlagen (Säule 1) und flankiert durch kooperative Kommunikation (Säule 2).

Das Gesetz ist der Hammer, doch nutzbar wird er erst mit dem präzise vorbereiteten Nagel – dem perfekten Antrag. Die Kombination dieser Säulen transformiert das Berliner Genehmigungsverfahren vom unkalkulierbaren Risiko zum planbaren Prozess.

Mit Expertise zur Genehmigung – C. M. Laute Architektur als Ihr Partner für planbare Rendite

Wertsteigernde Bauprojekte im Berliner Bestand zählen zu den attraktivsten Anlagestrategien im deutschen Immobilienmarkt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch nicht allein in der Auswahl des richtigen Objekts, sondern in der meisterhaften Steuerung des Genehmigungsverfahrens. Wie gezeigt, ist das regulatorische Umfeld der Hauptstadt komplex, aber weder chaotisch noch unberechenbar. Mit dem richtigen strategischen Rahmen wird der Prozess vom Risiko zum beherrschbaren Faktor.

Die vorgestellte 3-Säulen-Strategie bietet einen praxiserprobten, systematischen Ansatz: Technische Exzellenz: Formal und inhaltlich perfekte, prüffähige Unterlagen sind unerlässlich, um Verzögerungen zu vermeiden und die rechtlichen Möglichkeiten des Schneller-Bauen-Gesetzes zu aktivieren.

Diplomatische Kommunikation:

Früher, proaktiver Dialog mit den zuständigen Behörden schafft Vertrauen, klärt kritische Fragen im Vorfeld und ermöglicht partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Juristisches Wissen:

Die gezielte Nutzung neuer Fristen und Fiktionen ermöglicht zügige, verbindliche Entscheidungen und aktives Zeitplan-Management.

Diese drei Säulen entfalten ihre volle Wirkung im Zusammenspiel. Sie erfordern tiefes Verständnis von Architektur und Bautechnik, Verwaltungsrecht, lokalen politischen Zielen sowie den menschlichen Dynamiken in Behörden.

C. M. Laute Architektur hat das Leistungsportfolio exakt darauf ausgerichtet.

Machbarkeitsstudien mit Wirtschaftlichkeitsprognosen sichern die frühe Identifikation von Risiken im Brandschutz oder Denkmalschutz.

Die Expertise in spezialisierten Dokumenten wie Brandschutzkonzepten und Anträgen auf Abgeschlossenheit nach WEG gewährleistet die geforderte Perfektion der Unterlagen.

Als Generalplaner mit erprobtem Netzwerk sowie Kompetenz in Projektentwicklung und Projektsteuerung orchestriert das Büro den gesamten Prozess und die Kommunikation mit allen Beteiligten aus einer Hand.

Für institutionelle Investoren in Berlin ist die Wahl des Architekturpartners eine strategische Entscheidung, die weit über die reine Planung hinausgeht.

Entscheidend ist ein Partner, der die Sprache der Rendite spricht und versteht, dass Zeit der wichtigste Faktor ist. C. M. Laute Architektur bietet die Expertise, um regulatorische Herausforderungen in planbare, profitable Investitionsprojekte zu verwandeln.

Für eine detaillierte Erörterung, wie dieser strategische Ansatz auf Ihre spezifischen Projekte und Portfolioziele angewendet werden kann, laden wir Sie zu einem vertraulichen Gespräch ein.