ESG und Taxonomie im Bestand: Wie Dachausbauten Portfolios in Berlin zukunftssicher machen

Inhaltsverzeichnis

Die Zäsur am Immobilienmarkt – Warum ESG-Konformität über den zukünftigen Wert Ihres Portfolios entscheidet

Der Immobilienmarkt, bislang vorrangig durch Lage, Bausubstanz und Mietertrag geprägt, erfährt eine grundlegende Neubewertung.

Eine vierte Säule hat sich etabliert und gewinnt rasant an Gewicht:

die Nachhaltigkeits-Performance, messbar über Kriterien zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung (ESG).

Für institutionelle Investoren, Asset Manager und Projektentwickler ist dies kein Trend, sondern eine strukturelle Zäsur, die Finanzierung, Bewertung und Vermarktung neu ordnet.

Die Frage lautet nicht mehr, ob ESG die Wertentwicklung beeinflusst, sondern in welcher Größenordnung und mit welcher zeitlichen Dringlichkeit gehandelt werden muss.

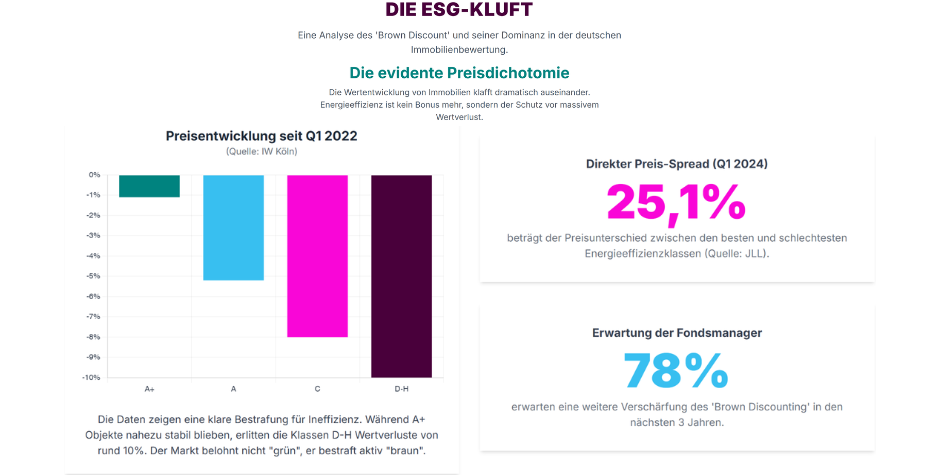

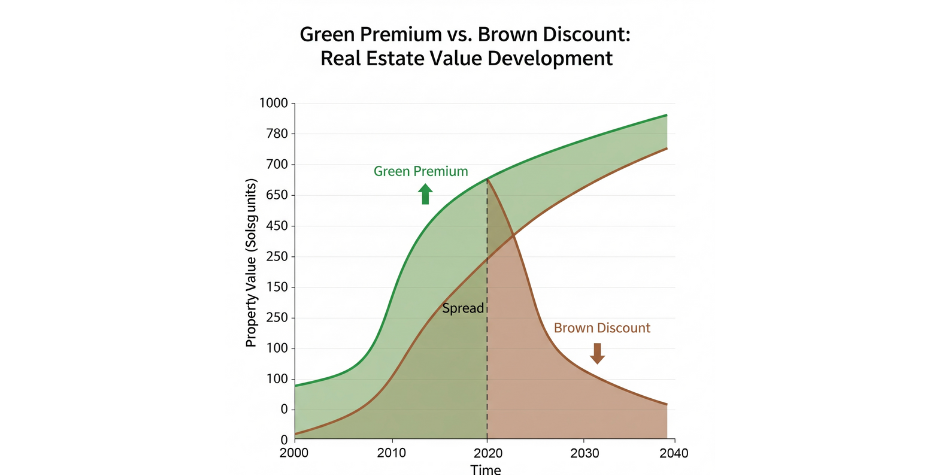

Zentral ist dabei ein Paradigmenwechsel in der Risikobewertung. Die Diskussion hat sich vom möglichen „Green Premium“ – einem Aufschlag für nachhaltige Gebäude – hin zur handfesten Bedrohung durch den „Brown Discount“ verschoben.

Dieser „braune Malus“ ist ein quantifizierbarer, bereits heute beobachtbarer Wertabschlag für Immobilien, die ökologische und regulatorische Anforderungen verfehlen.

Studien und Marktberichte zeigen erhebliche Effekte: Deutsche Pensionsfonds melden Wertminderungen zwischen 21 % und 30 % für nicht-konforme Gewerbeimmobilien in ihren Portfolios.

Parallel erzielen zertifizierte, ESG-konforme Büroimmobilien Mietaufschläge von 6 % bis 8 % und werden um 14 % bis 16 % höher bewertet.

Diese Entwicklung mündet in das konkrete Risiko sogenannter „Stranded Assets“: Immobilien, die aufgrund unzureichender ESG-Performance und steigender Betriebskosten, etwa infolge der CO2-Bepreisung, nicht mehr finanzierbar, vermietbar oder zu marktgerechten Preisen veräußerbar sind.

Untätigkeit ist somit kein valider Handlungsansatz, sondern ein kalkulierbares finanzielles Risiko, das den Wert ganzer Portfolios untergräbt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich für strategisch agierende Bestandshalter die entscheidende Frage:

Wie lässt sich ein überwiegend aus Bestandsgebäuden bestehendes Portfolio effizient und wirtschaftlich in eine ESG-konforme Zukunft überführen?

Die Antwort liegt häufig näher als vermutet: auf dem Dach.

Die These dieses Beitrags lautet, dass der Dachausbau im urbanen Bestand – insbesondere im dynamischen Berliner Markt – weit mehr ist als die Schaffung dringend benötigten Wohnraums.

Er ist das strategisch überlegene und kapital-effiziente Instrument, um ein gesamtes Bestandsgebäude auf einen ESG-konformen, EU-Taxonomie-fähigen und damit wertstabilen Kurs zu bringen.

Dieser Artikel dient als strukturierter Leitfaden, um die regulatorischen Anforderungen zu verstehen, technische Lösungen zu bewerten und die ökonomischen Potenziale dieser Strategie gezielt zu nutzen.

1. Die neue Währung ist Grün: Ökonomische Treiber und Risiken im ESG-Zeitalter

Die Integration von ESG-Kriterien in die Immobilienwirtschaft ist keine rein normative Entscheidung, sondern eine ökonomische Notwendigkeit. Marktrelevante Mechanismen übersetzen Nachhaltigkeits-Performance unmittelbar in finanzielle Kennzahlen.

Für institutionelle Investoren und Immobilienentwickler, deren Entscheidungen durch KPIs, Risikosteuerung und Kapitalkosten geprägt sind, ist das Verständnis dieser Treiber wesentlich für nachhaltigen Erfolg.

1.1. „Green Premium“ vs. „Brown Discount“: Die Spreizung der Immobilienwerte

Die Wertentwicklung von Immobilien differenziert sich zunehmend entlang ihrer ESG-Konformität. Während der „Green Premium“ lange als Anreiz diente, erzeugt heute vor allem der drohende „Brown Discount“ signifikanten Handlungsdruck. Ein „Green Premium“ zeigt sich in konkreten finanziellen Vorteilen.

ESG-konforme Gebäude sind bei bonitätsstarken Mietparteien und institutionellen Käuferinnen und Käufern stärker nachgefragt, was Leerstandsrisiken reduziert, die Marktliquidität erhöht und zu besseren Verkaufspreisen führt.

Wesentlich kritischer ist der „Brown Discount“.

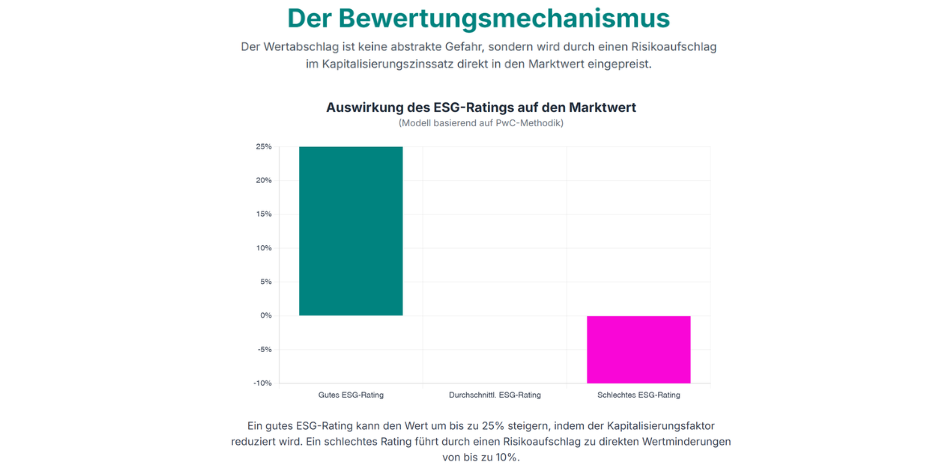

Dieser Abschlag ist kein hypothetisches Risiko, sondern bereits gelebte Bewertungspraxis. Er ergibt sich aus Risikoaufschlägen im Kapitalisierungszinssatz, den Gutachterinnen und Gutachter sowie Finanzierer für nicht-nachhaltige Objekte ansetzen, was den Verkehrswert unmittelbar mindert.

Analysen zeigen, dass allein eine Verschlechterung des ESG-Ratings über die Anpassung des Kapitalisierungsfaktors zu Wertminderungen von bis zu 10 % führen kann, während ein gutes Rating umgekehrt Werterhöhungen von bis zu 25 % ermöglicht.

Die Tatsache, dass Pensionsfonds bereits reale Wertverluste von über 30 % verbuchen, verdeutlicht die Dringlichkeit. Dieser Effekt ist nicht temporär; 78 % der befragten Fondsmanager erwarten in den kommenden drei Jahren eine weitere Verschärfung des „Brown Discounting“.

Der Mechanismus verstärkt sich selbst: Eine schlechte Energiebilanz führt zu einem negativen ESG-Rating. Kreditinstitute reagieren mit höheren Risikoaufschlägen, die Refinanzierung verteuert sich. Gutachten müssen erhöhte Kapitalkosten und absehbare Sanierungsinvestitionen (CAPEX) berücksichtigen, der Verkehrswert sinkt. Der niedrigere Wert reduziert die Beleihungsfähigkeit und erhöht das Risiko für die Bank, was kaufseitig abschreckt und Verkaufsdruck erzeugt.

1.2. Das Damoklesschwert „Stranded Asset“: Wenn Untätigkeit zur Enteignung wird

Die logische Konsequenz des „Brown Discount“ ist das „Stranded Asset“ – eine Immobilie, die vor dem Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer massiv an Wert verliert, weil sie regulatorische oder marktgetriebene ESG-Standards nicht mehr erfüllt.

Auslöser sind vielfältig und bereits wirksam:

- Regulatorische Verschärfungen:

Zukünftige Novellen der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) werden Mindest-Energieeffizienzstandards für Bestandsgebäude festlegen. Gebäude, die diese Standards nicht erfüllen, können Nutzungs- oder Veräußerungsbeschränkungen unterliegen.

- Steigende Betriebskosten:

Die Kosten für CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen steigen kontinuierlich. In Deutschland wird diese Abgabe zwischen Vermietenden und Mietenden aufgeteilt, wodurch Energieineffizienz zur direkten, nicht vollständig umlegbaren Belastung für Eigentümerinnen und Eigentümer wird. Dies reduziert den operativen Cashflow und damit den Objektwert.

- Verweigerung der Finanzierung:

Banken und Versicherungen schränken die Finanzierung „brauner“ Immobilien ein, um eigene Bilanzrisiken zu reduzieren.

- Das Ausmaß ist erheblich:

Rund 75 % der Gebäude in Europa gelten als nicht energieeffizient; 85 % bis 95 % des heutigen Bestands werden voraussichtlich auch 2050 genutzt. Ohne proaktive Sanierung droht ein hohes Volumen potenzieller „Stranded Assets“.

1.3. Der Finanzierungshebel: Wie ESG-Konformität den Zugang zu Kapital sichert

Verfügbarkeit und Kosten von Fremdkapital sind direkt mit der ESG-Performance einer Immobilie verknüpft. Finanzinstitute sind durch EU-Regulierungen (insbesondere die Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) verpflichtet, Nachhaltigkeitsrisiken zu berücksichtigen und offenzulegen.

Daraus resultiert eine klare Differenzierung:

- Bessere Konditionen für „grüne“ Projekte:

ESG-konforme, insbesondere taxonomie-fähige Immobilienvorhaben, gelten als risikoärmer. Das führt zu günstigeren Finanzierungskonditionen, etwa niedrigeren Zinsmargen oder höheren Beleihungsausläufen.

- Erschwerter Zugang für „braune“ Projekte:

Für nicht-konforme Objekte verteuern sich Finanzierungen, werden mit Auflagen versehen oder ganz verweigert.

- Gezielte Kapitalpools:

Emissionen von „Green Bonds“ und „Social Bonds“ durch Institute wie Berlin Hyp schaffen dedizierte Kapitaltöpfe ausschließlich für nachhaltige Projekte.

Für Projektentwickler und Bestandshalter ist ESG-Konformität damit kein „Nice-to-have“, sondern ein Schlüsselkriterium zur Sicherung der Finanzierung und Optimierung der Kapitalkosten.

2. Die EU-Taxonomie entschlüsselt: Ein praxisorientierter Leitfaden für die Sanierung im Bestand

Die EU-Taxonomie-Verordnung ist das zentrale Instrument des EU-Aktionsplans für nachhaltige Finanzen. Sie schafft ein einheitliches Klassifizierungssystem, das definiert, wann eine Wirtschaftstätigkeit „ökologisch nachhaltig“ ist.

Für die Immobilienbranche ist sie der verbindliche technische Fahrplan, dessen Einhaltung über den Zugang zu nachhaltiger Finanzierung und die zukünftige Marktfähigkeit entscheidet.

Anstelle juristischer Detailtiefe fokussiert dieser Abschnitt auf handhabbare Kriterien und Nachweispflichten für Sanierungen im Bestand.

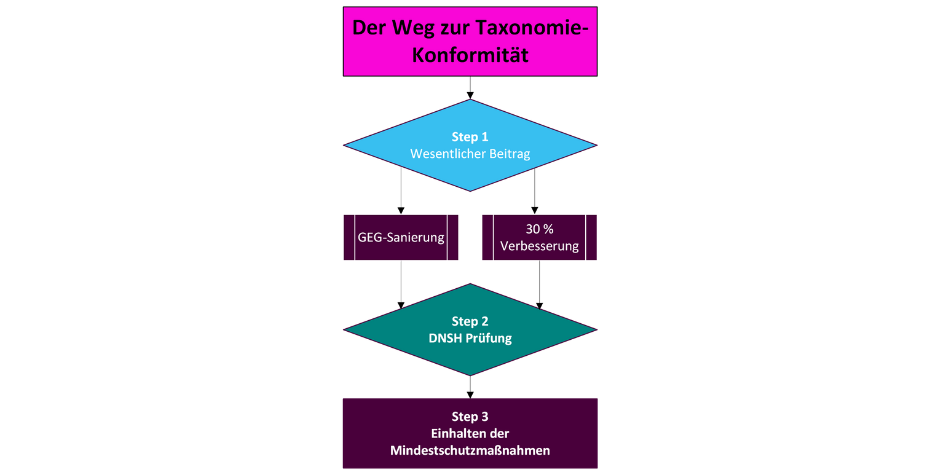

Taxonomie-Konformität erfordert das Überwinden dreier Hürden:

- einen „wesentlichen Beitrag“ zu mindestens einem von sechs Umweltzielen,

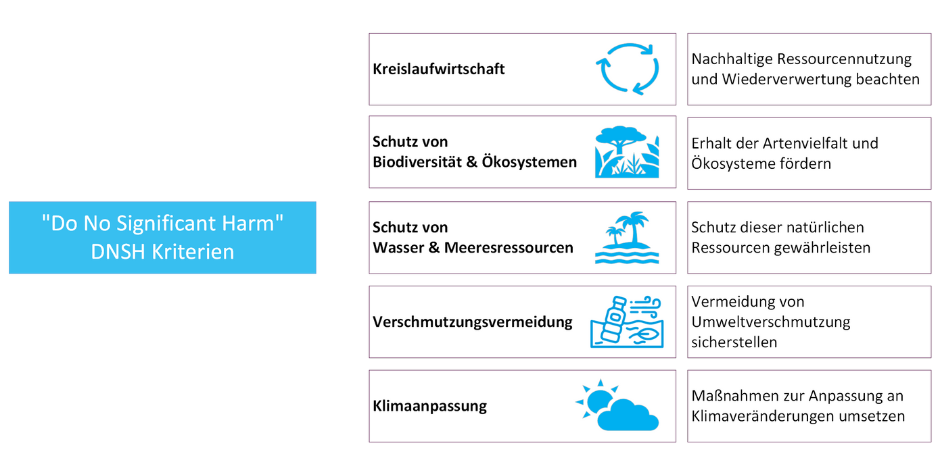

- das Vermeiden erheblicher Beeinträchtigungen der übrigen Ziele („Do No Significant Harm“, DNSH) sowie

- die Einhaltung sozialer Mindeststandards.

Für Sanierungen sind die Ziele „Klimaschutz“, „Anpassung an den Klimawandel“ und „Übergang zur Kreislaufwirtschaft“ besonders relevant.

2.1. Der „Wesentliche Beitrag“ zum Klimaschutz: Die zwei Pfade zur Konformität

Für das prioritäre Umweltziel Klimaschutz definiert die Taxonomie zwei alternative Wege zum Nachweis des wesentlichen Beitrags:

- Pfad A:

„Größere Renovierung“ (Major Renovation) nach GEG: Die Sanierung erfüllt die Kriterien der „größeren Renovierung“ gemäß nationaler Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD). In Deutschland ist dies im Gebäudeenergiegesetz (GEG), §§ 48 und 50, geregelt. Konkret darf der Jahres-Primärenergiebedarf (PEB) des sanierten Gebäudes den auf die Nutzfläche bezogenen Wert eines vergleichbaren Referenzgebäudes um höchstens 40 % überschreiten.

- Pfad B:

Relative Verbesserung des Primärenergiebedarfs um 30 %: Alternativ kann die Konformität durch eine Reduktion des Primärenergiebedarfs um mindestens 30 % gegenüber dem Ausgangszustand nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgt durch eine validierte Berechnung einer akkreditierten, unabhängigen Energieberatung, typischerweise mittels Gegenüberstellung der bedarfsorientierten Energieausweise vor und nach der Maßnahme. Dieser Pfad bietet häufig mehr Flexibilität, da er nicht an den starren Referenzwert gebunden ist.

2.2. Die „Do No Significant Harm“ (DNSH)-Kriterien im Detail

Die DNSH-Prüfung stellt sicher, dass die Verbesserung eines Ziels keine gravierenden Nachteile für andere Umweltziele erzeugt.

Für Sanierungen sind zwei Bereiche besonders praxisrelevant:

- DNSH Anpassung an den Klimawandel:

Erforderlich ist eine vorausschauende Klimarisiko- und Vulnerabilitätsanalyse für Standort und Gebäude. Grundlage sind anerkannte Klimaprojektionen (z. B. IPCC, mindestens „Worst-Case-Szenario“ RCP), bezogen auf die erwartete Lebensdauer des Gebäudes. Werden signifikante Risiken wie Hitzestress, Starkregen oder Stürme identifiziert, ist ein Anpassungsplan mit konkreten baulichen Maßnahmen (z. B. Gründächer, Verschattung, Regenwassermanagement) zu erstellen und innerhalb von fünf Jahren umzusetzen.

- DNSH Übergang zur Kreislaufwirtschaft:

Hier gelten quantitative Vorgaben und ein professionelles Abfallmanagement ab Projektstart. Mindestens 70 % (nach Gewicht) der nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle sind zur Wiederverwendung aufzubereiten oder dem Recycling zuzuführen. Dies erfordert selektiven Rückbau und dokumentierte Sortierung auf der Baustelle. Zusätzlich sollen Gebäudekonzeption und Bautechnik die Kreislaufwirtschaft unterstützen, etwa durch ressourceneffiziente, anpassungsfähige und demontierbare Lösungen. Weitere DNSH-Kriterien betreffen den Schutz von Wasserressourcen (z. B. wassersparende Armaturen), die Vermeidung von Umweltverschmutzung (z. B. emissionsarme Baustoffe mit Grenzwerten für Formaldehyd und VOCs) sowie den Schutz der Biodiversität.

2.3. Mindestschutzmaßnahmen (Social & Governance)

Abschließend sind soziale Mindeststandards auf Ebene der investierenden und ausführenden Unternehmen einzuhalten.

Dazu zählen international anerkannte Leitlinien wie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.

So wird sichergestellt, dass ökologische Nachhaltigkeit nicht zulasten von Arbeitsrechten oder ethischen Grundsätzen erreicht wird.

Die Komplexität der Anforderungen bedingt eine frühzeitige, integrierte Planung. Die folgende Checkliste dient als operatives Werkzeug für Projektsteuerung und Due Diligence.

| Kriterium | Konkrete Anforderung (Beispiele) | Erforderlicher Nachweis | Verantwortlichkeit im Projekt |

|---|---|---|---|

| Wesentlicher Beitrag: Klimaschutz | Pfad A: Konformität mit GEG §§ 48, 50 (Jahres-PEB ≤ 140 % des Referenzgebäudes) ODER Pfad B: Reduktion des Primärenergiebedarfs (PEB) um ≥ 30 % | Bedarfsorientierter Energieausweis nach Sanierung, der die Erfüllung der Anforderung bestätigt; bei Pfad B zusätzlich Energieausweis des Ausgangszustands | Energieberater, Architekt (Leistungsphase 1-5) |

| DNSH: Anpassung an den Klimawandel | Durchführung einer Klimarisiko- und Vulnerabilitätsanalyse (Basis: IPCC RCP 8.5, Lebensdauer des Gebäudes) | Dokumentierte Risikoanalyse; bei signifikanten Risiken: Anpassungsplan mit konkreten baulichen Maßnahmen | Architekt, Fachplaner (z.B. für Haustechnik, Freianlagen) |

| DNSH: Übergang zur Kreislaufwirtschaft | ≥ 70 % (nach Gewicht) der nicht-gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle werden recycelt/wiederverwendet | Abfallbilanz und Entsorgungsnachweise (Wiegescheine, Zertifikate der Entsorger); Abfallwirtschaftskonzept | Bauleitung, Generalunternehmer, Architekt (Leistungsphase 6-8) |

| DNSH: Vermeidung von Umweltverschmutzung | Verwendung von Baustoffen, die Emissionsgrenzwerte für VOCs und Formaldehyd einhalten | Produktdatenblätter, Herstellererklärungen, ggf. Zertifikate (z.B. Blauer Engel) | Architekt (Leistungsphase 6-7), Bauleitung |

| Mindestschutz (Social & Governance) | Einhaltung von OECD-Leitsätzen, UN-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte | Unternehmensinterne Due-Diligence-Prozesse, Compliance-Erklärungen, ggf. externe Audits | Investor, Projektentwickler, Generalunternehmer (Unternehmensebene) |

3. Der Dachausbau als strategischer Schlüssel zur Taxonomie-Konformität

Nach der Klärung der regulatorischen Anforderungen stellt sich die Frage nach der effizientesten baulichen Umsetzung im Bestand.

Hier erweist sich der Dachausbau – eine Kernkompetenz unseres Büros – als überlegene Strategie.

Er schafft nicht nur zusätzliche Flächen, sondern wirkt als präzise Sanierungsmaßnahme mit hoher Hebelwirkung auf die ESG-Bilanz des gesamten Gebäudes bei minimaler Störung des Bestandsbetriebs.

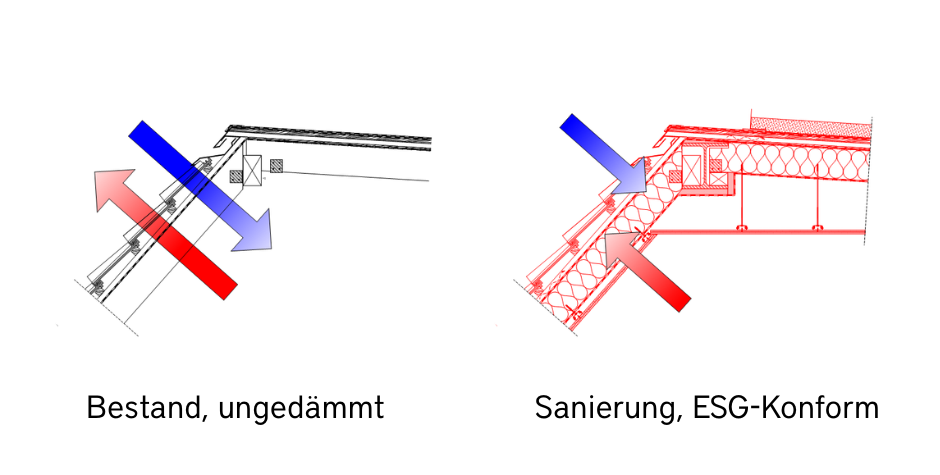

3.1. Der „energetische Deckel“: Wie eine Maßnahme die Bilanz des gesamten Gebäudes verbessert

In unsanierten Altbauten, insbesondere der Nachkriegszeit, ist das Dach die größte energetische Schwachstelle. Bis zu 30 % der Heizenergie entweichen hier ungenutzt.

Ein moderner Dachausbau oder eine Dachsanierung setzt genau an dieser Stelle an und umfasst den Einbau leistungsfähiger Dachdämmung, die den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) deutlich verbessert und die Anforderungen des GEG erfüllt oder übertrifft.

Der strategische Hebel liegt in der Methodik des Energieausweises:

Die durch die neue Dachdämmung erzielte Einsparung wird auf die gesamte beheizte Nutzfläche des Gebäudes umgelegt. Eine deutliche Reduktion der Wärmeverluste an der obersten Gebäudehülle senkt den Primärenergiebedarf (PEB) des gesamten Hauses signifikant. Dadurch wird die 30-%-Einsparhürde der EU-Taxonomie (Pfad B) häufig erreichbar – ohne invasive und kostspielige Eingriffe in Fassade oder Fenster der vermieteten Bestandswohnungen. Während Fassadendämmungen in bewohnten Mehrfamilienhäusern operativ komplex, teuer und für die Mietenden spürbar belastend sind, erfolgt der Dachausbau primär „obenauf“ und lässt den laufenden Betrieb weitgehend unbeeinträchtigt.

Das Ergebnis ist das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis unter den Einzelmaßnahmen zur Erreichung der Taxonomie-Konformität im bewohnten Bestand.

3.2. Integrierte DNSH-Erfüllung: Mehr als nur Dämmung

Ein professionell geplanter Dachausbau eignet sich ideal, die anspruchsvollen DNSH-Kriterien systematisch und integriert umzusetzen:

- Kreislaufwirtschaft:

Der Rückbau des alten Dachstuhls und der Eindeckung ermöglicht eine saubere Materialtrennung und gezieltes Recycling zur Erreichung der 70-%-Quote. Im Neubau können gezielt nachhaltige, demontierbare Konstruktionen – beispielsweise in Holzbauweise – sowie Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen oder mit hohem Recyclinganteil verwendet werden.

- Klimaanpassung:

Die neue Dachfläche bietet optimale Voraussetzungen für Maßnahmen zur Resilienz. Gründächer zur Kühlung und Regenwasserrückhaltung, Photovoltaik zur dezentralen regenerativen Energieerzeugung oder helle, reflektierende Materialien zur Reduktion sommerlicher Überhitzung lassen sich effizient integrieren. Diese Maßnahmen adressieren DNSH-Anforderungen und steigern zugleich die Attraktivität und den Wert der Immobilie.

- Wohnkomfort und Wertsteigerung:

Moderne Dämmung verbessert zusätzlich den Schallschutz und stabilisiert das Raumklima – im Winter wärmer, im Sommer kühler. Das erhöht den Wohnkomfort und rechtfertigt langfristig höhere Mieten.

3.3. Die soziale Komponente („S“ in ESG): Wertschöpfung durch Wohnraumschaffung

ESG-Bewertungen umfassen mehr als Umweltaspekte. Die soziale Dimension gewinnt an Bedeutung.

In einem angespannten Wohnungsmarkt wie Berlin ist die Schaffung hochwertigen Wohnraums durch Nachverdichtung ein anerkannter Beitrag zur Lösung eines drängenden gesellschaftlichen Themas.

Ein Dachausbau zahlt direkt auf diese soziale Säule ein. Er schafft zusätzlichen Wohnraum ohne Flächenversiegelung und kann förderfähig sein. Die Investitionsbank Berlin (IBB) unterstützt mit dem „IBB Wohnungsneubaufonds“ die Schaffung von Mietwohnungen durch Aus- und Umbau mit zinsgünstigen Darlehen und Baukostenzuschüssen, insbesondere bei Anteilen preisgünstigen Wohnraums mit Mietpreis- und Belegungsbindung.

Die Maßnahme ist damit ökologisch und sozial legitimiert, potenziell staatlich gefördert und verbessert die Gesamtwirtschaftlichkeit.

In der integrierten Betrachtung wird deutlich: Die Investition in den Dachausbau ist ein Hebel zur Wertsteigerung des gesamten darunterliegenden Assets.

Die neu geschaffene, taxonomie-konforme Einheit „strahlt“ auf das Gesamtgebäude. Die Investitionskosten (CAPEX) des Ausbaus sind als „taxonomie-konforme Investition“ im Nachhaltigkeitsreporting ausweisbar, und das Gebäude qualifiziert sich nach Sanierung unter „Erwerb und Eigentum“ als taxonomie-konformes Asset.

Damit steigt der Gesamtwert und der drohende „Brown Discount“ wird wirksam abgewehrt.

4. Der Berliner Vorteil: Warum die Hauptstadt ein idealer Markt für ESG-Investitionen ist

Die Entscheidung für den Dachausbau als ESG-Hebel entfaltet ihr volles Potenzial in einem Umfeld mit politischem Willen, regulatorischer Unterstützung und hoher Nachfrage. Berlin bietet diese Voraussetzungen und positioniert sich als führender Standort für zukunftssichere Bestandsinvestitionen.

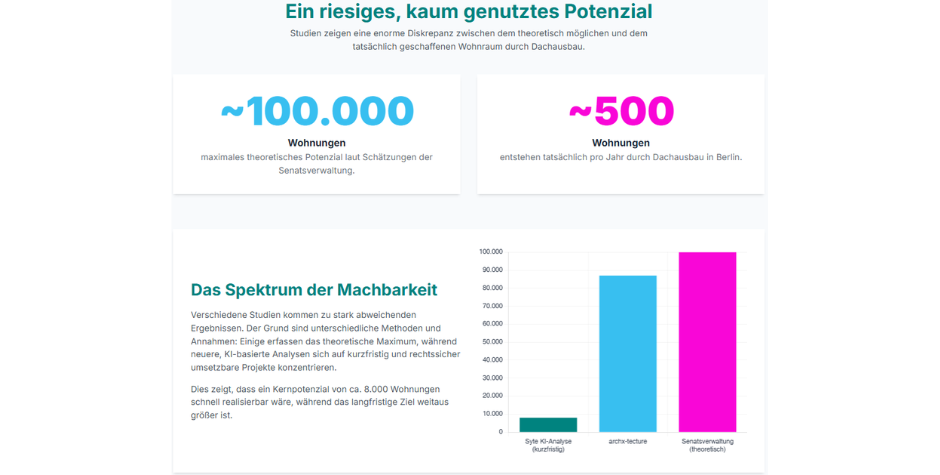

4.1. Politischer Rückenwind: Nachverdichtung als erklärtes Ziel der Stadtentwicklung

Der Berliner Senat verfolgt eine klare Strategie der innerstädtischen Nachverdichtung, um Wohnraumbedarf zu decken, ohne wertvolle Grünflächen zu versiegeln.

Dachausbauten und Aufstockungen sind ausdrücklich gewünschte Instrumente. Studien belegen ein Potenzial von über 30.000 neuen Wohnungen allein durch Dachausbauten innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings.

Diese Linie schafft ein positives Umfeld für Genehmigungen. Die Nutzung bestehender Infrastruktur – Verkehrswege, ÖPNV, Wasser- und Stromnetze – ist ökonomisch und ökologisch effizienter als die Erschließung neuer Gebiete. Projekte entlang dieser Leitlinie können mit kooperativen Behördenprozessen rechnen.

4.2. Der „Schneller-Bauen-Gesetz“-Turbo: Bürokratieabbau in der Praxis

Lange und unberechenbare Genehmigungsverfahren waren zentrale Hemmnisse. Das am 22. Dezember 2024 in Kraft getretene Berliner „Schneller-Bauen-Gesetz“ adressiert dies gezielt und schafft spürbare Vorteile für die Projektentwicklung.

Wesentliche Erleichterungen, die insbesondere Dachausbauten zugutekommen:

- Verkürzte Fristen und Genehmigungsfiktion:

Erfolgt innerhalb eines Monats nach vollständiger Antragstellung keine Stellungnahme einer beteiligten Fachbehörde, gilt das Einvernehmen als erteilt. Das beschleunigt Verfahren und erhöht Planungssicherheit. - Materielle Erleichterungen:

Die Mindesthöhe für Aufenthaltsräume sinkt von 2,50 m auf 2,40 m. Zudem wurden Anforderungen an den Feuerwiderstand für tragende und raumabschließende Bauteile bei Dachgeschossneubauten und Aufstockungen zu Wohnzwecken reduziert. Dies erhöht die planerische Flexibilität und kann Baukosten senken. - Digitalisierung und Standardisierung:

Fortschreitende Digitalisierung und standardisierte Abläufe senken den Verwaltungsaufwand und beschleunigen die Bearbeitung.

Für Investoren und Entwickler bedeuten diese Regelungen kürzere Planungsphasen, geringere Holding-Kosten durch schnellere Kapitalumschläge und vor allem höhere Verlässlichkeit im Projektverlauf – ein zentrales Kriterium jeder Investitionsentscheidung.

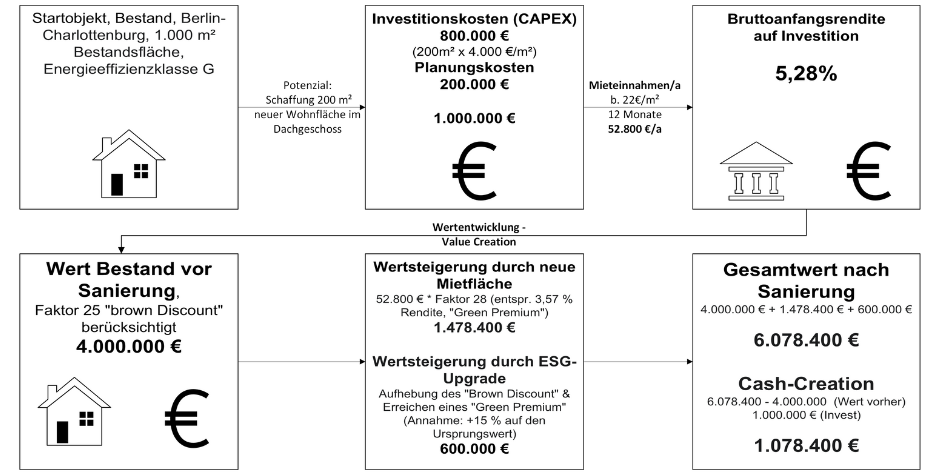

4.3. Marktanalyse: Hohe Nachfrage trifft auf attraktive Renditen

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Strategie wird durch robuste Fundamentaldaten des Berliner Marktes gestützt.

Die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum, insbesondere in begehrten Lagen wie Charlottenburg, übersteigt das Angebot deutlich.

- Hohes Mietpreisniveau:

Neu geschaffene Dachgeschosswohnungen mit moderner Ausstattung, Terrassen und guter Energieeffizienz erzielen Spitzenmieten. Analysen für 2025 zeigen durchschnittliche Kaltmieten in Berlin-Charlottenburg von über 21 €/m², in der Spitze nahe 30 €/m².

- Signifikante Wertsteigerung:

Der Dachausbau bewirkt doppelte Wertschöpfung. Erstens entsteht zusätzliche, hoch rentable Fläche mit eigenem Marktwert. Zweitens wird das Bestandsgebäude über verbesserte Energieeffizienz und ESG-Konformität aufgewertet und gegen Wertverluste abgesichert.

Die folgende Musterkalkulation verdeutlicht die Attraktivität.

Diese Musterkalkulation dient der Veranschaulichung und basiert auf Marktdurchschnitten und Annahmen. Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsprognose erfordert eine objektspezifische Analyse.

5. Fazit und Handlungsleitfaden: Ihr Weg zum ESG-optimierten und zukunftssicheren Immobilienportfolio

Die Analyse ist eindeutig: ESG ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern der zentrale Treiber zukünftiger Immobilienwerte.

Die EU-Taxonomie liefert den verbindlichen, technisch anspruchsvollen Fahrplan für die Transformation des Bestands. Untätigkeit führt über den Mechanismus des „Brown Discount“ zur schrittweisen Entwertung und zur Entstehung von „Stranded Assets“.

In diesem Umfeld ist der Dachausbau im Berliner Bestand eine strategisch überlegene Lösung. Er ist das effizienteste und wirtschaftlichste Mittel, die Taxonomie-Anforderungen zu erfüllen, die Energiebilanz eines gesamten Gebäudes substanziell zu verbessern und gleichzeitig ökologische, soziale und ökonomische Mehrwerte zu generieren.

Politische Unterstützung der Stadtentwicklung, beschleunigte Genehmigungen durch das „Schneller-Bauen-Gesetz“ und eine robuste Nachfrage schaffen in Berlin ein außergewöhnlich günstiges Investitionsklima.

Für institutionelle Investoren, Asset Manager und Projektentwickelnde, die Portfoliowerte sichern und ausbauen wollen, ergibt sich ein klarer Auftrag.

Die Transformation des Bestands ist eine der größten Herausforderungen und zugleich eine bedeutende Chance für die Immobilienwirtschaft.

Der Weg zum ESG-optimierten Portfolio erfordert Weitsicht, fachliche Tiefe und integrierte Projektsteuerung.

5.1 Fünf-Punkte-Plan zur Umsetzung:

Der folgende Fünf-Punkte-Plan dient der strukturierten Umsetzung

- Portfolio-Screening & Potenzialanalyse:

Führen Sie eine systematische Analyse Ihres Portfolios durch. Identifizieren Sie Objekte mit baurechtlichem und statischem Potenzial für Dachausbauten oder Aufstockungen. Parallel bewerten Sie den aktuellen ESG-Status jedes relevanten Objekts anhand Energieausweis, Verbrauchsdaten und daraus abgeleitetem CO2-Fußabdruck.

- Integrierte Machbarkeitsstudie:

Erstellen Sie für Potenzialobjekte eine umfassende Machbarkeitsstudie. Diese geht über Baurecht und Statik hinaus und umfasst von Beginn an eine vorläufige EU-Taxonomie-Prüfung (Eligibility & Alignment Check) sowie eine belastbare Wirtschaftlichkeitsprognose – Leistungen, die unser Büro standardmäßig anbietet.

- Taxonomie-konforme Planung:

Verankern Sie die Taxonomie-Kriterien ab der ersten Skizze (HOAI Leistungsphasen 1-5). Dazu gehören insbesondere die DNSH-Anforderungen wie Abfallwirtschaftskonzept, Materialwahl und Klimarisikoanalyse. Die Sicherstellung der Konformität ist eine architektonische Kernaufgabe.

- Strategische Finanzierung:

Mit taxonomie-konformer Planung adressieren Sie gezielt Finanzierungspartner für „Green Loans“ und nachhaltige Finanzierungen. Eine lückenlose Dokumentation der Taxonomie-Fähigkeit ist der Hebel für bessere Konditionen und den Zugang zu spezialisierten Kapitalpools.

- Dokumentation & Reporting:

Stellen Sie während des gesamten Bauprozesses (insbesondere in der Bauüberwachung, HOAI Leistungsphase 8) die vollständige Sammlung aller relevanten Nachweise sicher (z. B. Entsorgungsbelege, Produktdatenblätter, Prüfberichte). Diese Dokumentation ist die Basis für den finalen Taxonomie-Nachweis und essenziell für das ESG-Reporting nach CSRD und SFDR.

5.2 Erstberatung Anfordern

Kontaktieren Sie uns für eine Erstberatung und eine Potenzialanalyse Ihres Portfolios. Als Spezialisten für das Bauen im Bestand mit ausgewiesener ESG- und Taxonomie-Expertise sind wir Ihr strategischer Partner, um die Weichen für eine wertstabile und zukunftssichere Entwicklung Ihrer Immobilien in Berlin zu stellen.